2026-01-04

丙午賀状ダービー

友人が撮影した馬は新年の祝賀を引っ提げて発走した(発送された)。馬事公苑の競技場の柵を軽々と乗り越え、集配局と配達局の関門もさらりすり抜け誰よりも先にぶっちぎりの一番着で、クリスマス前にはゴールした。北海道生まれの、父や姉に劣らぬ成績をあげられるよう念じ命名されたのであろう、バルカン半島の岩に自生するユリの名を冠した弟馬は競走馬から競技馬に転身した。右前足の屈腱炎は幸いにもテンポイントやディープインパクトなどと同様の運命を辿らずにすみ、今では闘争心をまるで自身に向け抑制の効いた技を披露する馬となって優雅に戯れる。生きるのに条件や制限から完全に自由になることは不可能であっても企てや意味、そういった余計なものが剥がされたときに自由が活きてくるように、血統を背負った「Syringa Vulgaris」という名前が次第に薄れて消え、できれば故郷の雄大な草原にて、思うがままに駆けゆく馬の姿を思い描く。

2025-12-03

Overflowing

帰省すると通学路だった道を歩く。目線はあの頃より高くなっているとはいえ、色あせ古びた道路の道幅や橋の欄干の大きさが小さく低くなり町全体が形よく縮小されたミニチュアに見えてしまう。思っていたほど家との往復路も遠くない。子供の頃に刻まれた身体感覚の齟齬は、老齢の母の姿かたちに対しても同様で里帰りするたび是正を求められる。逆に、母校の校庭のシンボルでもある2本の樹木はますます大きく存在する。教育勅語発布5年後に新しく作られたという校歌、桑の葉と繭をあしらったデザインの校章も同じまま創立167年、今では県内最古の小学校になった校庭のセンダンの木は明治時代の親たちが、子供たちの学びや成長に願いを込めて当時の校庭にはよく植樹したということだから、縁起のよいクスの木も便乗して植えられたのか、もともと生えていてそのまま残されたのかはわからない。わざわざ巨木信仰を持ち出さなくても、空に聳える大木の風景は圧巻だ。私が卒業してからでも既に半世紀近く、それよりもずいぶんと前からこの地に根ざし生命力を放つその姿は風土、風景、人、時の移り変わりまで全てを抱く。

本州では柿の生り年だったらしいが、実家の庭で収穫した渋柿を美留和にて吊るし柿にしてみた。柔らかいものは柿酢用に殺菌した瓶に詰めて仕込んだ。祖父母の家の、縁の下があって、沓脱石が置かれた縁側の軒下に吊るされていた風物詩、牛と干し草の匂い、鶏や鳥の鳴き声、五右衛門風呂の薪や堀炬燵の炭の匂いと温もり、里山盆地の恐ろしく底冷えする寒さも今となっては懐かしい。家族総出の大掃除に始まり、餅つきは餅米を蒸すために薪でお湯を沸かすところから、年越しそばは蕎麦を挽くところから、お節の煮物は鶏を絞めるところから始めていたわけで、また素材の米も蕎麦も鶏も育てていたわけだから、よっぽど物事に対する段取りが行き届くよう整え用意することを常とする暮らしぶりだったであろうことが伺える。祖母が手作りした米粉の菓子と濁酒を氏神さまにお供えするために手を引かれ裏山を登って歩いたことは、後にも先にも1回きりの幻のような光景、この時季になると追想する。

2025-11-03

照葉

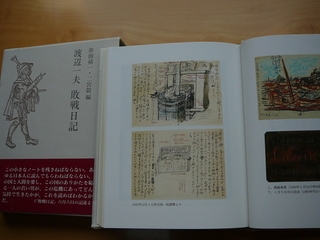

肌に触れる空気の湿度と温度、あたりの色や音が入れ替わった。陽光が部屋の奥まで届くようになり、大気の透明度は増した。空には羊雲、うろこ雲、鳥の羽のような巻雲、そこに絵の具を落としたような彩雲が現われる。三日月や星々は夜空にいっそう鮮明に映る。庭に敷き詰められた赤、茶、黄色やオレンジの葉は土に還っていく準備を始める。寝具、リネン類だけでなく車のタイヤ交換を済ませ、それから冬に時間をかけて読み進めたい本の準備にとりかかる。少し先の世代の著書だったり絶版になっていれば古書店から可能な限り初版を求める。新古関係なく本体や外箱をグラフィン紙で保護し何かしら大切なものを扱うような気配のある本屋を介しての本との出逢いはたまらず、大人になってから学びなおした大学で同じ師に薫陶をうけた友人と連絡を取り合う。大学の専門演習で机を並べることのあった私たち三人はキャンパスから近くのファミレスに移動して食べて飲んでよくおしゃべりをした。文藝に関する止むことのないおしゃべりは「終電」によって次から次へと持ち越された。仕事や暮らし方、生き方、その時々の迷い、疑念、修正、更新などを含むすべてはそのときに勉強し分かち合ったことの延長線上にある。時と所、立場は違えど人生のある通過点で偶然にも出会い、言葉、音楽、絵画から暴力、宗教、自然観までを内包する文藝に関わる小さな驚きや気づきを、いつからでも、どこからでも思い立ったとき再開し共有していられることはうれしい。古書店にしても私たちのこんなアナログ的な関わりあいにしても、なんとなく少しずつ古び失われて自然なかたちでいつかは消えていくにしても、旅愁や郷愁にも似たそんなノスタルジックな思いがぽっかりした今を満たしもする。かつて、一人残された学校の教室の放課後での帰り支度の心許なさに比べれば人生の冬支度はずっと大丈夫なはずだ。