2025-10-05

音景

「コウフクノスズノネ」と私たちが呼ぶその鈴音は、起きてすぐの家事がひと段落して一服するころの時間帯に聞こえてくる朝の音の風景。だんだんと音が近づいてきてタイミングが合うと私たちは外に出て、熊よけの鈴の主とともにやってくる豆柴のロコに挨拶をする。家人は挨拶だけにとどまらず頭や顔を撫でる。吠えることはしないが警戒心と節度をもつロコは人間に付き合う。主従の関係がない家人と欣喜雀躍する。なぜかここ最近、友人知人の犬の話題が集まった。ハル、カゼ、タロ、ジロ、コロ、勘助。亡くなった老犬もいる。野生の狼から手なずけ作り上げた犬と人間の関係性は動物の境界線を越えて人間化や社会化に与する犬によるところが大きい。主人の行動のひとつひとつに意味を見出そうとする犬たちの邪気ないピュアなまなざしは単に無邪気なだけではない。彼らの日常は泰然自若が持ち味の猫たちとは違い常に緊張に満ちている。また、人間が悲しみのなかにあるとき、絶望にうちひしがれるときには近寄ってきて涙を流しもする。保護犬だったロコは4年ほど前に九州から飛行機に乗って今の飼い主のところにやってきた。主人と信じて疑わない飼い主から捨てられたときの犬の存在そのものの寄る辺のなさはいたたまれない。だからか余計に、拾われて今の主人に愛情をかけてもらい、再び人間との信頼関係を取り戻せた犬の幸運に感動を覚える。秋風にゆれる鈴音はまた幸せな時をともに過ごした同伴者なきあとの知人の恢復の時の音としても響く。

2025-09-10

喪心

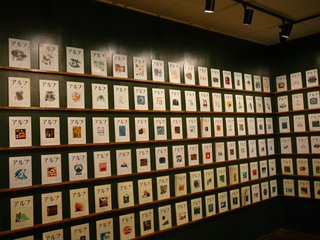

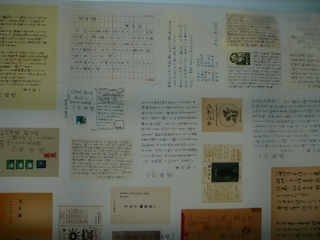

放っておくと散漫になりがちな心身を整えたいようなとき、なんとなく出向く場所の一つに北のアルプ美術館がある。七回忌の父の法要には参加せず時期をずらして里帰りすることに決めてから、父のことよりも父の生まれ育った山あいの柿、栗、柑橘類の木が点在する里山、川と蛍、彼岸花の風景が繰り返し去来した。そんな矢先の北のアルプ美術館への道中、車窓から見渡せる広い空と同じく広大な畑、その背景に聳える斜里岳の雄大な風景は、外国に来ているかのように思わせた。異邦人ここちで入館し記帳する。この美術館は山の芸術誌『アルプ』に等しい。美術館を設立した故・山崎毅さんがひとり故郷を離れ遠く最果ての町の本屋で働き始めた頃のアルプとの出会い、誤配達が招いた遭遇からしてその後の山崎さんの運命を暗示させる。『アルプ』は1958年に串田孫一が尾崎喜八とともに創刊し1983年300号をもって終刊した山の文芸誌だ。串田孫一は終刊号で「自然破壊と機械文明がもたらす人間の心の歪みに対して、文学や芸術がいかに無力であったか」を語った。哲学者、装丁家、画家、仏文学者、散文詩の作者、音楽そして山の愛好家として幅広い見識と才能の持ち主。専門家を気取ることも、単なる趣味人をさらすようなことも潔しとしない、ふだん慎ましやかな串田孫一の人をして言わしめたそんな痛恨の念は苦く息が詰まる。アルプとともに人生を歩んできた読者、とりわけ山崎さんの喪失感はいかばかりだったことか。しかし、「アルプの血が流れている」と自認する山崎さんはアルプへ人生を掲げるがごとく立ち上がった。9年後には将来世代に語り継ぐべく遺産としてアルプに関わった作家たちの作品や展示物を収集する美術館を開設した。一読者に過ぎなかった、たったひとりの「思い」が芽生え結実するまでの軌跡と奇跡。何度辿り直してもこころを打つ。

帰り道、禿山があらわになった不自然な山肌の風景に目が止まり暗然とする。雑誌自体のアルプが挫折してすでに40数年、いまや開発と破壊の区別をなくし「投機」に公的資金がばらまかれ、目先の儲け話への投資を促す。かつてこの地でキムンカムイ(山の神)として崇められてきたクマの再三の出没は経済的にも環境負荷的にも倫理的にも合理も道理も欠いたそんな不毛な行いに対する戒告、ウェンカムイ(悪い神)の現れかもしれない。いや、人間よりも遥かにたしかな本能で存在するクマは存亡の危機に先んじて生存圏の拡大に踏み出しているのかもしれない。

2025-08-04

healing

梅仕事を終えてからのルピナスや西洋菊の初夏の風景はあっという間に消え失せた。いわゆる「危険な暑さ」ではないものの美留和では暑さよりも高湿度による不快さとアブの大群への対策に追われている。蚊やブヨばかりか隙を狙ってアブにまで刺され泣き面に蜂のあり様は患部が腫れ熱を帯び痒みがピークになってからもしばらくは尾を引く。高温と高湿度は夜の暗闇に蛍を誘い、庭のアナベルは例年になく大輪の花を咲かせた。ブルーベリーとハスカップも早く実った。涼し気な花に淡い期待を寄せ植えた朝顔は簾に見立て斜めに張った麻紐に巻き付いてぐんぐんと伸びる。自然に委ね適応しながらどこまでも繁茂する草草の生命力には何度もおののく。植物たちの次元にはまったくもって及ばずとも、異常な暑さを自然現象のひとつとして受け止めどうにか対峙し工夫しながら対応策を考える。

対峙と言えば、自然現象ではないものの環境を取り巻く電波空間のカオス、膨大な情報量との付き合いには根気を要す。あたかも再生回数欲しさ故のゴシップ類や惑わし、だまし、脅しなどの罵詈雑言、ある意図や悪意をもって巧みに誘導したり不安に陥らせたりする言説とは別に、「情報」と冠した取材なしの、または検証することもなしに言葉尻や切り取りに飛びつき一部分だけを短絡的にとらまえて見当外れの解説や言説の独り歩きには手をやく。AIも手伝ってか大混乱の電波空間と化し時間も体力気力も簡単に奪われる。東洋哲学の陰陽互根を持ち出さなくても、すべての物事は立ち場立ち位置によって長短が変化する。そもそもインターネット技術はデュアルユースだし、核技術も半導体も医薬品もしかり。アナログとデジタル、ナショナルとグローバル、保全と開発、所与と選択、排除と包摂、現実と理想の間に壁ではない開け閉め可能な扉を作って行き来するように偏りを調整できないものか。正義の表明や政治参加の原動力が憎悪、妬み、恨みなどの負の感情によるならば、個人レベルでも社会、国家レベルでも癒すことなしには中庸に立てないだろう。精神分析のカウンセリングセラピーのように過去に遡り、どんな所与、宿命のもとにどういう道を歩んできたのか、来ざるを得なかったのか注意深く観察するように、社会や国レベルでは背景にある歴史、政治、経済、宗教、価値観に至るまでの文化人類学的視点をもって捉えなおしてみることはヒーリングのひとつになるかもしれない。偶然にも文化人類学の学問を生業として来られた高齢の女性とのご縁があった。約60数年前に女性が学問で、しかも「文化人類学」で身を立てるという、当時はまことに稀有であったであろう経歴にも大変興味を抱くのだが、恵贈頂いた著書を読みながら彼女の専門のグアテマラやホンジュラスにしてもナショナルとグローバルの不均衡を発端とした問題がすでに起こっていたことは古くて新しい今に続く共通の問題として理解をする。